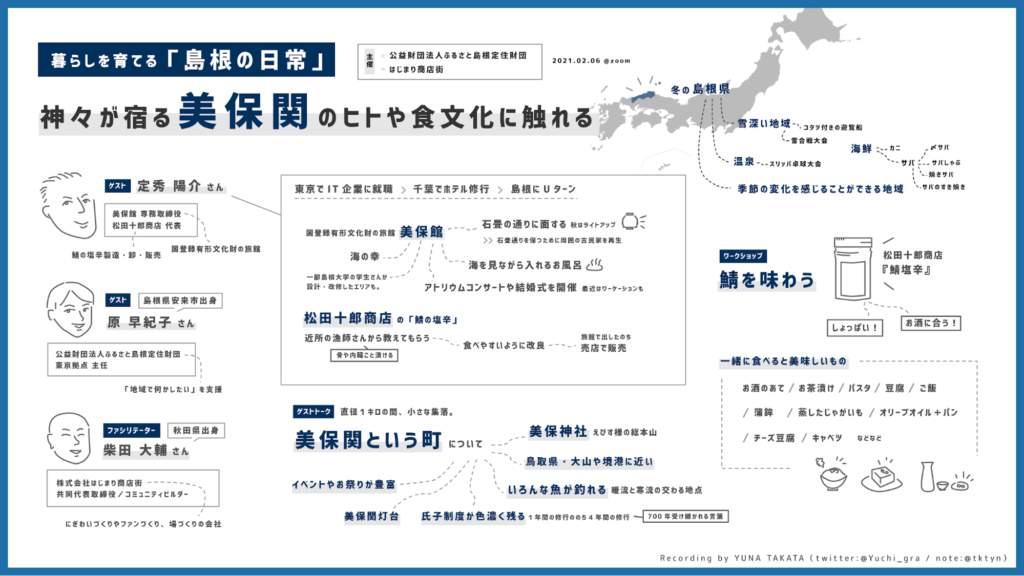

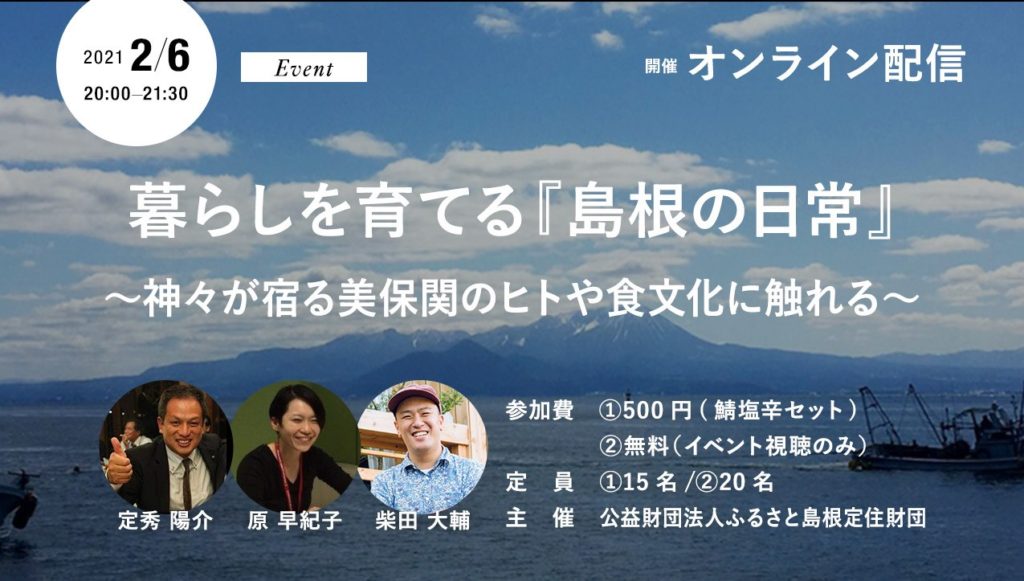

◎暮らしを育てる『島根の日常』を届けるシリーズについて

昨年の7月から始まったこのシリーズ。

毎回島根に関わるゲストをお招きし、4回目をむかえました。

コロナ渦で過ごしながら、改めて『暮らし』を考えることも増えたであろう方たちに向けて、島根の日常を通して暮らしを育てるヒントになればとお届けしています。

前回は東京在住の島根県出身の七咲友梨さんをお招きし、島根県西部・山口県との県境にある吉賀(よしか)町柿木村(かきのきむら)地区に暮らす家族やご近所さんと手作りするクラフトティープロジェクト<ソットチャッカ>の野草茶を、お話を聞きながら淹れて味わいました。

▼イベントページ詳細

https://peatix.com/event/1694808/view

今回の参加は関東圏からが5割、島根に行ったことがある方は6割、ドイツやイギリスからの方もおりました。

参加理由は、鯖塩辛への興味がある方・松江市美保関町のことを知りたいという方が多く、その他は定秀さんの活動や暮らしについての関心がみられました。

◎ふるさと島根定住財団原早紀子さんからの地元島根トーク

ゲスト紹介の前に、場をあたためてくださるふるさと島根定住財団の原早紀子さん。

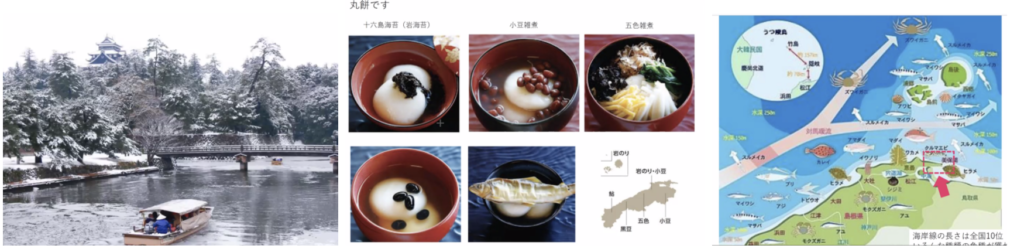

今回は冬の島根の様子や、島根内でも違いのあるお雑煮のお話や、島根全体から見て美保関がどんな場所かも写真を添えて案内してくれました。

彼女の地元でもある島根の紹介は、毎回四季折々のスポットや、実家のお話もまじえて、より近い距離で島根を感じることができます。

◎定秀陽介さんと美保関町

美保関町で生まれ育った定秀さん。

日常ではご家族ですぐ近くの海辺で釣りをしたり、夏は泳いだり、水揚げしたての魚を直で漁師さんから買うことがあったりと、漁師町ならではのお話もありました。

この土地では氏子制度も残っており、定秀さんご自身も修行をされたそうです。

内容は、3分もあるという古く昔から口だけで伝えられた祈りの言葉を唱えるため、毎晩美保神社へ欠かさず行くというもの。

神事が大事に受け継がれているこの土地では、その他にもお祭りや風習がたくさん残っています。

◎美保館という歴史ある旅館

イベント中、隣でサポートしてくれた奥様。

お二人は定秀さんが首都圏のホテルへ宿泊業の修行に行った際に出会ったそうで、結婚式は美保館であげたそうです。

美保館本館は、明治38年(1905年)に建てられた、築120年に誇る旅館です。

島根県で初めての国登録有形文化財に指定されており、その重厚で複雑な建築美と大胆な構図は、時代を超えて見るものが引き込まれます。

結婚式の他にも、音楽会などのイベント開催や、新しくワーケーションの取り組みも始めており、場所としての可能性も日々進化しています。

◎自然も町ごと守っていきたい大切な資産

古民家の再生や旅館の別館やゲストハウスなどを手掛けている定秀さん。

商店街の町並みも、時代と共に衰退し、せっかくの風情ある本来の賑わいも失われつつあると言います。

空き家となった古民家を、引き継ぎ再生するということ。

それはたとえ自分が住んだ場所ではなくても、今までそこに暮らしてきた人がいたこと、その人たちが大事にしてきたモノやコト、刻んだ歴史のような繋がりを定秀さん自身も大切にされているなと感じました。

切らずに残すことにしたおばあちゃんとの約束の木のこと。いつもは作ったら壊してしまう庭の展示を地元の学生にこの場所で残していく庭としてお願いしたこと。

大切に引き継ぐ、未来に繋がる物語が1軒ごとにありました。

その場所では、昔と今が関わる人たちで世代もこえて、目では見えない重なりが定秀さんを通して存在していました。

◎鯖塩辛を味わう

漁師めしとして愛される鯖塩辛。

定秀さんが漁師の方に教えてもらい、作ったものを旅館で振る舞ったのがキッカケで好評になり、今の製造・販売に繋がっていると言います。振る舞っていた頃は、好きすぎてタッパーで持って帰る人が出てくる程の人気だったそうです。

クセもある塩辛に、定秀さんはじめ運営側のスタッフも、今回のイベントで鯖塩辛セットを頼んだ方の最初の反応が楽しみでした。

結果反応は良く、アレンジした食べ方のシェアなどでもチャットが賑わいました。

◎参加者さんを惹きつける定秀さんと美保関町の魅力

美保館という旅館とその土地のお話に、参加者の皆さんからは質問がどんどん出て盛り上がりました。

オススメの季節や食べ物や近隣のカフェや飲食店、海外からのお客様のこと、多拠点生活を島根で考えているという具体的な相談まで様々でした。

コロナ渦で移動に制限があることもあり、お話を聞けば聞くほどに皆さんがどんどん島根の美保関に行きたいという気持ちが高まり、ツアーを組んでほしいという声も複数ありました。

このシリーズも4回をむかえ、回数を重ねれば重ねるほど、島根県の色とりどりの魅力がどんどん色濃くなっています。

地域によって、こんなにも違う自慢できる自然や恵みの多いこと。

その中でも、その土地で活躍されている方たちのパワーにはいつも圧倒されます。

イベントというたった1回の出来事ではありますし、オンライン上でリアルな交流はできなかったですが、次に繋がる企画が生まれた回となりました。

今後コロナが落ち着いた際には、リアルでもっと濃い繋がりも作っていける一歩として、これからの可能性に期待が膨らむシリーズとなりました。