【アイスブレイク ゼミ1回目の学びのシェア】

前回の1回目のファシリテーションゼミが終了して早2週間。前回の学びを経て参加者の皆さんはどのような心境の変化があったのだろうか。19時30分の開演と同時にアイスブレイクが早速始まった。

(※前回の「アフターレポート ファシリテーションゼミ1回目」のURLは下記に掲載しておくので是非とも拝見して頂ければと思います。)

アイスブレイクは1回目のゼミの内容で学んだ事のシェア。今回は全員分の思いをまとめず3人分の思いを簡単にまとめてみた。

Aさんは

ゼミ終了後は2日間くらい頭の中がもやもやしていたらしい。「ジブンゴト」とは?私が好きなことや得意なことは一体なんだろう?と自分について問いを与え続け、考えるきっかけを1回目のゼミで与えてくれ良い影響を受けたとのこと。

Bさんは

アウトプットをする意識や自分の話を伝える場を自らの手でつくり、伝える練習をしている。会社の仲間たちと一緒になって業務以外の話をする場をつくり、対話の練習を繰り返しているとのこと。

Cさんは

ファシリテーションについて学ぶ前と後で大きく変化があったようだ。以前までは会議内で「リードしないといけない」「まとめないといけない」という意識があったが、意見を出してもらう環境つくりや雰囲気作りに意識を変え、対話が出来るようにコントロールしたことによって会議内で意見が飛び交うようになり活性化が出来たと思っているとのこと。

他の参加者の感想も聞き、心理的変化や行動面に変化があった方が多い印象を受けた。たった2週間で個人間で自ら動く人や組織体に変化を起こしたという内容を聞くと、初回のゼミを開催できて本当に良かったと思った。

【ゲスト紹介〜鈴木高祥さん〜】

感想のシェア後にゲストの紹介が行われた。

鈴木高祥さんは1981年生まれの茨城県水戸市出身の経営者で、地域の「モノ・ヒト・コトを繋ぐ」をテーマに日々活動している方です。2018年にはカゼグミという会社を創立し、現在は「移住」「SDGs」「複業」という観点で数々のお仕事を実践している。

活動の内容としては「茨城県移住計画共同代表」としての肩書もありながら、企業や行政と手を組みながら「BUKATSUDOU」や「おみやげ部」「ライティング」など数々の活動をしている。

【ゲスト鈴木さんの紹介とディスカッション】

感想シェアと今回のゲストである鈴木さんの自己紹介終了後に、ゲストの鈴木さんとディスカッションを行う時間が高越より設定されておりイベントの本題に話が移った。

今回のディスカッションの議題だが、ゼミ参加者のDさんから挙げられた「問い」をそのまま利用し、当事者自らの「悩み」や「その時の話」を交えながら鈴木さんのディスカッションを聞くという内容で行うカタチであった。

【ディスカッション 議題】

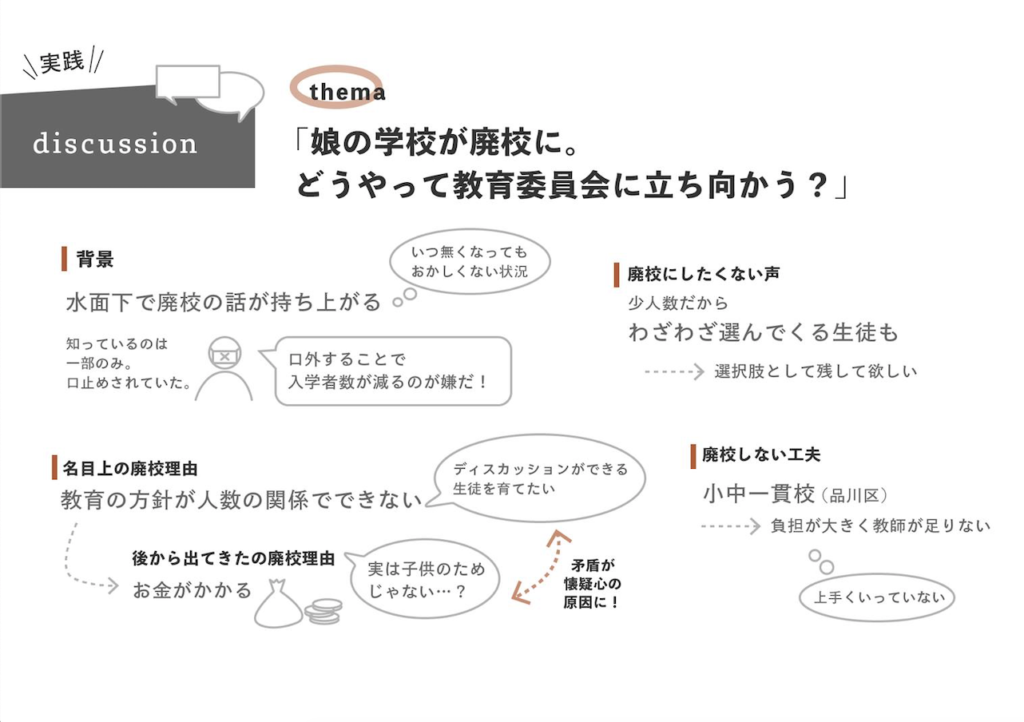

今回の議題は「娘の学校が廃校に。教育委員会にどう立ち向かうべきか」という議題を掲げ、話し合いが始まった。

鈴木さんは「この時の話を聞いてもいいですか?」とDさんに問いを投げ掛け、Dさんからの話を聞く。途中小気味良い相槌や返答をはさみながら、Dさんからの話聞き出し情報収集を行っていた。

外側から2人のディスカッションの様子を見ていると、鈴木さんが「カウンセラー」のような感じに見えてきて、Dさんの抱えていた悩みをいろいろな角度から診断しているするディスカッションであった。

【鈴木さんのディスカッションにおける質問】

今回のディスカッションでは、はじまり商店街のグラレコ担当の高田さんの資料を参考に下記の内容をご説明させて頂きます。

ディスカッションは約20分間行われていましたが、鈴木さんが聞いた質問をまとめると

①目的を探り、「事実情報の収集」を行うための質問

・廃校になることはいつから決まっていたんですか?

②廃校になる事での「周りの影響」を探る質問

・学校関係者(先生)、生徒の親御さん、行政関係(役場の人)、生徒は廃校になる事へどう思っていたか聞きましたか?

③自身が自ら動いた行動へのフィードバックや学びへの質問

・自らが動き、どこまで実施できればいいなと思う妥協点はどこ?

・やってみたことでどんな学びがあった?

などを質問していて、Dさんの悩みや課題点を引き出すファシリテーションであった。

例えるなら前回のファシリテーションミ1回目の柴田のファシリテーションが「仲の良い物知り兄貴」のような感じに対し鈴木さんは「悩み分析・解読してくれる先生」という感じで同じ「ファシリテーション」ではあるが全く違う「ファシリテーション」と感じた。

【ファシリテーションの意識】

Dさんとのディスカッション後に鈴木さんに「ファシリテーションを行いながら意識していた部分」について参加者全員が聞いてみたいと多くの質問が行き交う。その、質問についてまとめみる。

①

Q:全体的に何を意識して質問をしていましたか?

A:「情報整理」と「課題に至ったプロセス」はどの部分なのかを解読していた。

情報を整理しながら、課題が起きてしまった背景を知る為の質問を繰り返していた。今回の事例で言うと「誰が関係者として挙げられるのか。」など情報の全体感を広く把握するような質問からはじめることで全体感が理解できるようになるとのこと。

②

Q:情報を整理するうえので考え方は?

A:ステークホルダーの関係性の俯瞰をする。

誰が主役でそれぞれがどのような課題感を持っているのかを知ること。例えば:PTAの視点での課題。学校側での課題。行政側での課題をそれぞれ考え可視化しないと、会議などしてもただの言い合いになってしまう。言い合いは避けたほうがいい。何も解決しないので。

③

Q:今回の事例にファシリテーションは必要?

A:ファシリテーションとは両立の立場にいる者と考えた際に、両者と程よい距離感を作りながら、様々な意見を聞けるようであればファシリテーションは必要な存在。

④

Q:ファシリテーションの目的を何処に置くのか?

A:学校が廃校になってしまうことが決定しているのであれば、反対運動をしても変化はしないだろう。とすれば「終わり方」をデザインすること。

どのようなカタチで幕を下ろせば全員が満足するのか。そして次に繋がる終わり方はどのような締め方なのかを意識する必要がある。

という質問と返答でファシリテーションゼミの前半部分が終了した。

ーー

休憩後にファシリテーションゼミの後半がはじまり、今回の鈴木さんのファシリテーションについての考え方や想いなどを共有する流れとなった。共有頂いた内容をまとめると

「ファシリテーションのイメージ」

「ファシリテーションの役割」

「ファシリテーションポイント」

以上3つの視点に絞られた。

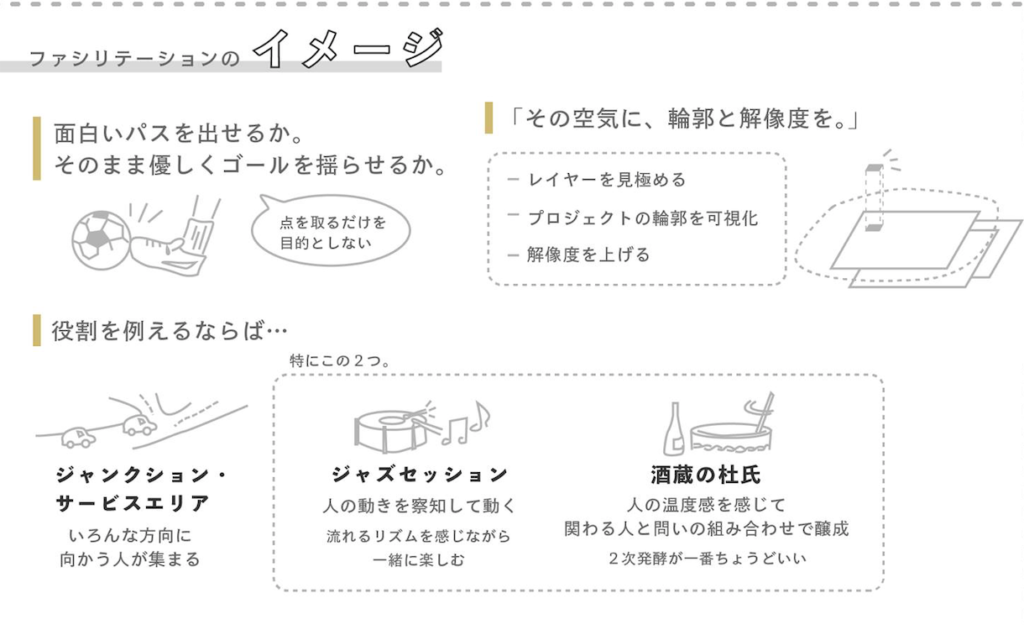

「ファシリテーションのイメージ」

鈴木さんはファシリテーションという事柄にいくつかのイメージを持っていた。

①「相手に”面白いパス”を出せるか」または

「個人としてそのままゴールネットを揺らすことも出来るか」という視点。

主役はあくまでもゲストの人であり、ゲストにいかに面白いパスを出して、会場の熱量を上げるか。という意識をしているとのこと。

しかし、ゲスト全員がうまく機能しないこともあるので、そこは自分でゴールに導くことが出来るかも計算しながらファシリテーションを行うとのこと。

②会場が「高速道路のジャンクション・サービスエリア」のように循環させる。

様々な意見やヒトが集まり、ファシリテーションが思うようにいかないことが多々ある。

その動きを楽しむ。

鈴木さんはファシリテーションを別の表現としても捉えていて、

「ジャズセッション」と「酒蔵の杜氏」とも表現していて、

人の動きを見ながら、自分も楽しむような「ジャズセッション」と

人の温度感を見ながら、混ぜ合わせながら酒をつくる感じで「酒蔵の杜氏」という例えも響きが良かった。

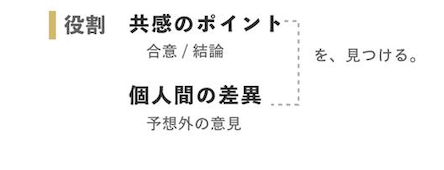

「ファシリテーションの役と機能」

ファシリテーションとは「場の共通ポイントを探すこと」

言葉や行動面など様々な共通の部分を知る。

その一方で「個人間の差異」にも気をつけることで「気づき」を得ることが出来るとのこと。

また、「場の空気作り」の面にも配慮をしなければならないと言っていた。

鈴木さんは「場に淀みない空気作り」をするという表現で誰もが話しやすい空気感を作ることもファシリテーションとしての才能の一つだと言っていた。

「ファシリテーションポイント」

今回のゼミで最も盛り上がった箇所ではないでしょうか。

鈴木さんの考えるファシリテーションポイントは

①「場作りはするな、場はすでにある。」 「つくる」のは「場」ではなく「時間の価値」

その場で生み出される価値を最大化する事が大切。場の価値が最大化することで参加者が「この場は面白かった」と記憶に残りリピートに繋がるとのこと

②ファシリテーションは主役ではない

ファシリテーションが存在する理由とは「参加者が場の中で問い続ける」ことが出来るために存在する。ファシリテーションが主役になってしまうと、参加者の機能が下がってしまうため、意識するところとしては、ゲスト、参加者、場の機能の底上げ。

ーー

今回のファシリテーションゼミ2回目での学び

1回目のゼミで学んだこととは、全く違う観点での「ファシリテーション」を学んだ。

ファシリテーションと言っても一概に「対話」だけではなく、場のデザインや参加者への気遣いなどまで意識し、構成する鈴木さんのファシリテーションにはものすごい「想像力性」を感じた。

イベント構成の中でファシリテーションの役目や、自分の中でのファシリテーションのイメージ像などを例えながら表現していただくことで、参加者の方も理解しやすかったのではないでしょうか?

あなたの中での「ファシリテーション」とは?

少しでもヒントとなる材料が見つかれば幸いです。

是非ともファシリテーションゼミ3回目のレポートもご期待ください。

はじまり商店街 インターン生 本村俊樹